3Dプリンターは3Dデータの形状通りに素材を出力する加工機械です。そのため、加工には3Dデータが準備できていることが必須条件です。JPEG・DXF・DWGのような画像データや2Dデータを出力に使うことは今のところできません。

3Dプリンターで出力には、3Dデータを準備する工程と3Dデータから3Dプリンター用のプログラムをつくる工程があります。各工程のために、以下の2つのソフトウェアが必要です。

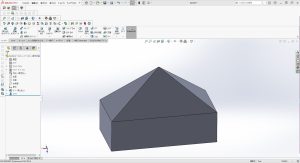

一般的に3DCADか3DCGを使用して3Dデータを作成します。どちらもXYZの座標を持つ3次元形状のデータを作成するためのソフトです。

3DCADは寸法を定義してデータを作ることに適しているので、機械部品のように精度が求められる部品の製作に向いています。3DCGは寸法を定義せず複雑な面を多用するデータ作成に使います。引っ張ったり、ねじったりと感覚的な操作ができるため、フィギュアやアバターを製作に向いています。

作成した3Dデータには様々な情報を加えることができます。素材の情報を定義することで質量を計算し、データの状態で荷重計算、強度分析が可能です。色や表面の質感も定義することで、データの状態で完成形に近い外観を確認することができます。(=レンダリング)

これらのソフトも多くの製品があり、大きく3つのカテゴリに分けられます。

ハイエンドは数百万円~、ミッドレンジも百万円前後と比較的高額ですが、ローエンドのソフトであれば個人利用向けが無料のソフトもあるので誰でも気軽に試すことができます。

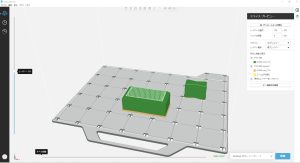

スライサーソフトを使用します。3Dプリンターを購入すると一緒にスライサーソフトが付いてくることが多いですが、無料のソフトもネット上で公開されています。スライサーソフトには「3Dデータのスライス」「造形プログラム作成」「シミュレーション」の3つの役割があります。

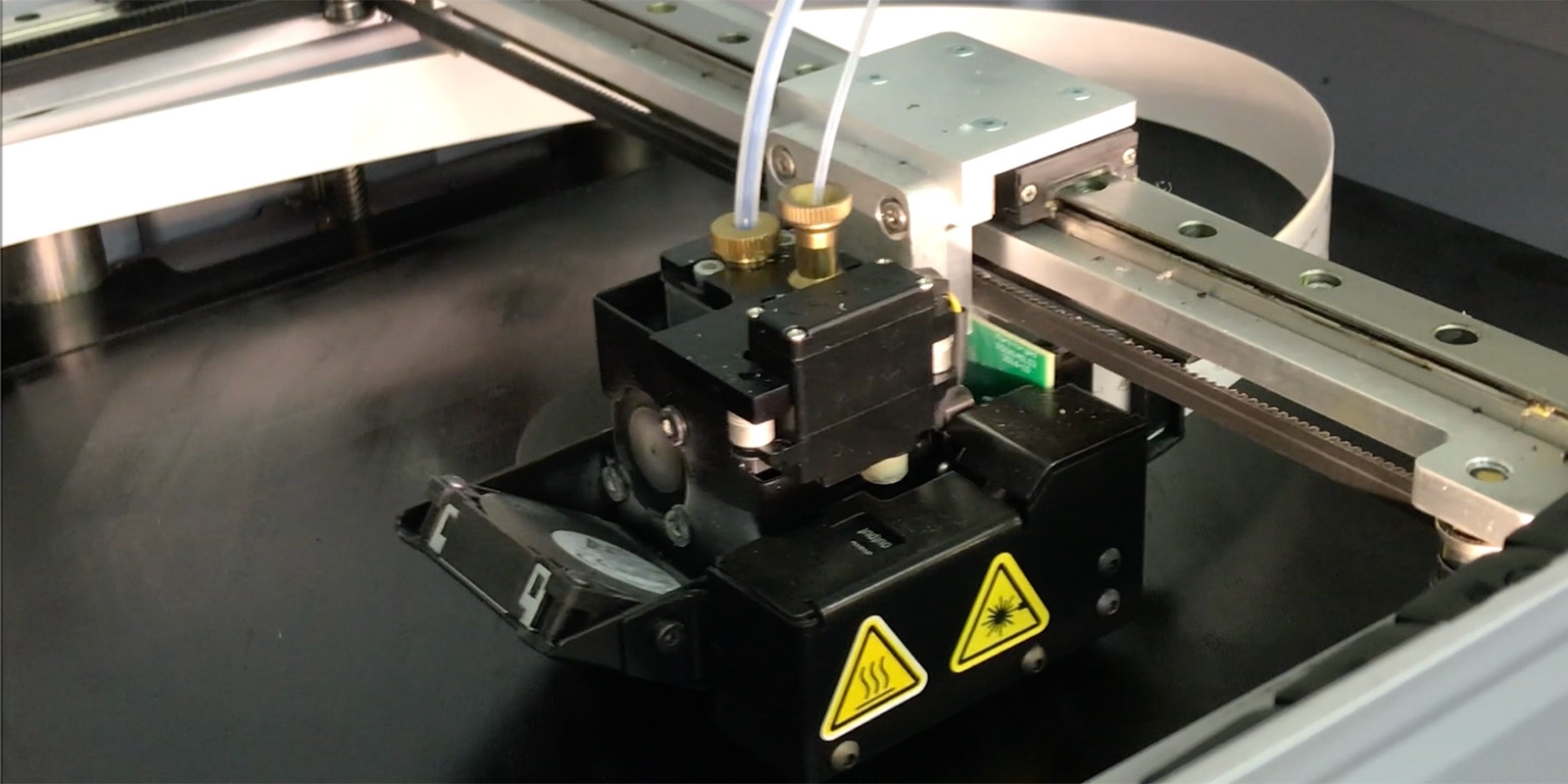

3Dデータを層ごとにスライスします。3Dプリンターは1層ずつ積層して造形します。ここでスライスされた輪郭に沿って、ノズルが移動します。

3Dデータの向き、積層ピッチ、材料押出の幅、ノズルのスピードを指定します。ここで設定した内容に従って3Dプリンターは動きます。3Dデータ自体に問題がなくてもここで設定した条件が間違っていると3Dデータ通りの形状にはなりません。

作成したプログラムで造形した場合のシミュレーションができます。1層ごとに確認可能でどのようにノズルが動き、材料が積層されるのかを確認できます。また、どの位置にサポート材が生成されるのかの確認も可能です。

スライサーソフトのダウンロードサイト「Ultimaker Cura」

3Dプリンター出力には3Dデータを作成するためのソフトと出力するプログラムの2つが必要です。個人利用であれば無料から試すことができるので、まずはそれで操作に慣れてから必要に応じて有料のソフトに切り替えることを推奨します。完成したプログラムを3Dプリンターに入力すると、造形を開始することができます。